耀华北京校区参与未来之城全国赛:是一场比赛,更是一段珍贵的旅程

2024 年 12 月 15 日,北京亦庄耀华的 “海韵华洲” 代表队在“未来之城”比赛中荣获中学组综合团队全国一等奖、最佳项目管理奖和生态未来创新奖(清华同衡规划设计研究院生态城市研究所颁发)。

付伟

付伟老师是项目指导老师之一,这已经是他第三次带队参赛了。他也担任着项目“大管家”的角色。通过这篇文章,付老师记录了项目推进的点滴,也记录下了每位团队成员努力的模样。

1 团队初创:平均年龄最小的参赛队伍

未来之城项目是一项享誉全球的青少年创新教育活动,今年是未来之城落地中国举办的第十一年。

此次活动由国家速滑馆和未来之城组委会联合举办,也为“冰丝带”这座集智慧科技、绿色低碳的杰作增添了别样的色彩。未来之城组委会将携手冰丝带把低碳、绿色、可持续发展的理念带给更多的青少年。

2024年度未来之城的主题是设计一座100年后的水上漂浮城市。

整个过程中,学生们需要从认识城市开始,思考未来城市面对的问题和挑战,并从能源利用,城市管理,生态平衡,和谐宜居等多个角度,完成成熟的设计,最后通过论文撰写,模型制作以及答辩演说,将成果展示在评委及大众面前。

“海韵华洲”代表队由五至七年级的学生组成。作为平均年龄最小的一组,团队参加了中学组的比赛,与来自全国各地 80 多支中学队伍同台竞技。

张怡

耀中耀华未来教育部的张怡老师作为技术专家顾问全程参与了本次项目。张老师有多年职业建筑师的工作经历。她将工程项目管理的思路,城市建设中新的技术和可能性,以及设计中发现并解决问题的方法带给学生。

“人类对于一切科学,技术,艺术,人文的探索,最终都会落在如何更好的生活之上。而城市便是这种生活的载体,” 她说道。

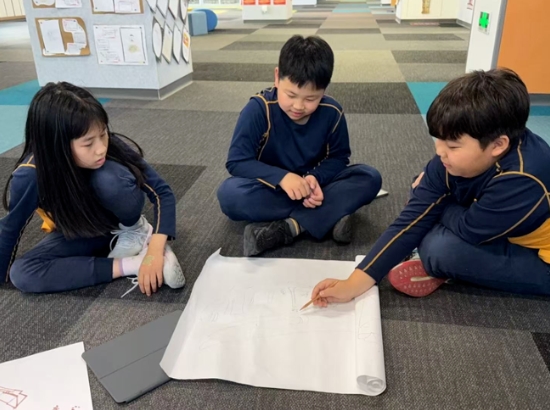

张怡老师和同学们交流项目内容

付伟老师与“海韵华洲”一起过生日

教室里贴满的项目进度表、分组研究成果、草稿图、模型制作图等

2 成员风采:个性闪耀的逐梦者

岳麓一是我们团队里唯一一位有参赛经历的队员。2022 年参加未来之城夏季展评时,由于厦门遭遇台风且与其他活动时间冲突,她无法参加现场答辩。但为了团队,她在东京地铁的厕所里参加了线上答辩。在那狭小的空间里,她紧盯着屏幕,心中满是对团队的责任感。

王若依和岳麓一参加了 2024 年耀中耀华未来教育部举办的未来教育部海洋科学与工程进阶营。在“未来之城”项目答辩环节,王若依利用进阶营学到的海洋科学知识从容作答,赢得了评委们的赞许。

刘瀚煊和吴家闻的经历同样令人印象深刻。比赛前夕,刘瀚煊不慎崴了脚,但她依然坚持参加了每一场训练和活动。她还精心设计了代表“海韵华洲”形象的徽章,增强了团队的凝聚力。

从广州耀华校区转学而来的吴家闻迅速融入新环境,并无缝衔接加入团队。她主动承担了 “城市论文” 写作的重担。为了收集详实的资料,她查阅大量文献,反复斟酌每一个数据和每一个观点。

面对挑战,新加入北京耀华的孙正山同学不轻言放弃。他设计的液压桥是模型的点睛之笔。此外,他还肩负起探索未来城市能源课题的重任,并巧妙地制作了风能与潮汐发电站模型。

陈治庭是我们团队里公认的“靠谱哥”。他对待每一个任务都一丝不苟,就像一位严谨的工匠,精心雕琢着每一件作品,无论大小,都力求完美。

胡希仁、李嘉栋、孙正山三位同学堪称学校最忙碌的六年级 “男团” 成员。在项目推进过程中,他们不仅要应对繁重的学业,还要兼顾 Vex 机器人比赛。

刘品希和闫胤峰是团队里年龄最小的成员,但对项目的投入程度,丝毫不亚于其他高年级同学。

赵嘉竣是团队里那个默默努力的 “安静的美男子”。在模型制作阶段,他独立完成了整个模型中非常重要的度假岛的制作。

3 赛场风云:巅峰对决展锋芒

在“未来之城”的赛场上,来自30 个内地城市以及港澳特区的千余名未来小工程师们齐聚一堂,他们怀揣着各自团队的心血之作,眼神中透露出自信与期待,准备在这个舞台上一较高下。

“海韵华洲” 的队员们步入赛场的那一刻,心中既紧张又兴奋。不少队伍的设计独具匠心,让首次参赛的队员们不禁心生压力。原本满满的信心瞬间像是被泼了一盆冷水,有些队员的眼神中闪过一丝慌乱。

察觉到队员们的情绪变化,张怡老师迅速召集大家围坐在一起,展开了一场紧张而又关键的赛前讨论。在老师的引导下,队员们逐渐冷静下来,开始重新审视自己的项目。

赛前准备时,同学们从城市的设计理念出发,一同回顾作品的构思及构建过程。大家你一言我一语,互相补充,让整个答辩内容更加丰满、逻辑更加严密。随着讨论愈加热烈,同学们也渐渐重拾信心,准备好以最佳状态迎接挑战。

4 团队的收获:过程大于结果

除去比赛结果,令教育者感到欣慰的更多是过程中发生在学生们身上的改变。作为一个学科框架之外的工程类项目,学生们加入初期,对于如何操作是茫然的,更多习惯于坐在课堂上,等待老师布置任务。

而随着项目进入到中后期,项目的主导角色也在发生改变。负责主要功能岛的刘瀚煊、吴家闻对于二层的结构和功能组团有了新的想法,负责风能和潮汐能发电的孙正山发现除了这两种能源,海洋环境之下仍有其他可利用的能源。于是他们在原有的模型和答辩准备之上,按照自己的想法增加了新的内容。

“比赛前一天下午,我偶然路过工作室,看到胡希仁独自忙碌的身影,似乎收集了一些东西塞到一支袋子中。问他在做什么,他说担心第二天模型运输过程中可能会有损坏,所以提前准备了修复模型的材料和工具。而自主探索,努力追求做到更好,责任心以及团队意识,是比奖项更珍贵的无形收获。”张怡老师分享道。

也是我们站在今日,能赋予孩子们应对未知挑战的底气。